高风险研发项目中的次优智慧与双轨策略

浏览次数: 次

2025年印巴之间歼-10CE vs 阵风之战具有里程碑意义: 首次中国四代机完胜西方四代机。当歼10CE以惊艳的战绩呈现于世人面前时,我们可以回望歼10的前代机歼9项目研制的曲折历程,从中可以悟到些高风险项目推进管理的智慧。

一、歼9研制背景:

1963-1967年,美国黑鸟SR-71侦察机以技术代际碾压的优势幽灵般地几十次侵入中国领空(尤其敏感的是罗布泊核试验基地)进行空中侦察,已有的防空体系(高炮+歼7+导弹)对SR-71拦截成功率趋近于零,关键在于歼7战机对于SR-71在速度追不上、在高度够不着(参见表1),由此产生了严重的国土防空危机。迫使中国启动“双高截击机”计划。

二、立项

歼9战机的立项日期为1965年3月20日,由中华人民共和国国防部第六研究院(航空研究院) 正式批准启动。

歼8战机的正式立项时间为1965年5月17日,由中华人民共和国国防科委批准。形成 “高低搭配”研发组合战略。

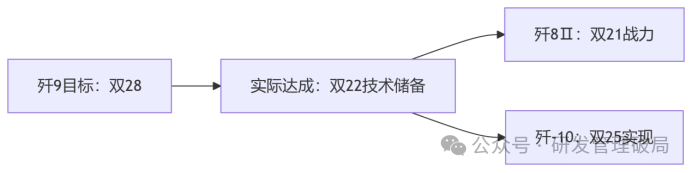

1965年正式立项时,中央军委下达死命令:研制一款实现 “双28(即升限28千米,速度2.8马赫)” 高性能的截击机。

而歼8则采用稳妥方案——歼7的扩大版加配双发动机。

三、研制过程

在歼9研制的16年间,在国土防空要求和现实可能之间不断进地行权衡,经历多次重大指标和方案调整:

阶段1:理想起点(1964-1965)——提出“双28”雄心。

阶段2:首次指标妥协(1966-1967)——降为“双26(即升限26千米,速度2.6马赫)”。

阶段3:方案分裂(1968-1970)——单发vs双发路线之争,产生了平行竞争性的研发路线。

阶段4:再次指标妥协(1971-1975)——降为“双25(即升限25千米,速度2.5马赫)”

最终结局:1980年因实现技术指标的技术跨度过大、进度严重滞后,决定终止研制,成为“未完成的蓝图”。

四、战术失败背后的战略收益——次优成果的价值

从常规项目管理的观点来看:歼9未能实现项目目标,项目可以算是失败了,但是从战略上看却是另外一番风景:

1. 技术遗产:提供了诸多航空工业的“造血干细胞”

据航空工业集团评估,歼9产生的427项专利中,243项复用于后续机型,例如:

2. 催生人才网络:培养出一批创新火种的传递者

成都611所通过歼9项目培养出宋文骢(歼-10总师)、杨伟(歼-20总师)等核心团队。

3. 推动项目管理改进

在歼9研制中,形成了首个航空系统集成攻关模式,打破苏联式专业割裂架构。

歼9的曲折迫使决策层放弃“一步登天”,转向 “小步快跑”策略。“歼9证明我们需先解决‘有无’,再追求‘高低’。”(航空专家顾诵芬访谈录)。

技术研发与产品研发分离的观点开始被决策管理部门接受。

五、歼8/歼9组合——风险平衡的经典范式

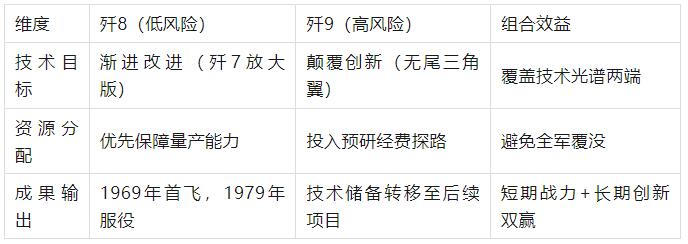

聂荣臻元帅批示原文:“两条腿走路,一条求稳保战斗力,一条探路谋未来。”(1965年国防科委文件)。这正是组合管理战略平衡风险的精妙之处,具体体现在同步组合立项的顶层设计上。

1、歼8(沈阳601所):基于歼7改进,目标马赫2.2/升限2万米,主打技术稳妥;

2、歼9(成都611所):瞄准前沿技术,承担创新风险。两者组合产生组合效益。

歼9的“失败”与歼8的“成功”,共同构成中国航空崛起的双螺旋:歼9如同烧毁的火箭助推器,以自我牺牲将载荷送入更高轨道。

1970年代:当歼9遭遇发动机瓶颈时,将部分成果(如进气道设计)转移至歼8Ⅱ,使其提前3年定型;

1980年:歼9终止后,成都团队携气动数据加入歼-10预研,加速三代机突破。

当今天歼-20以2.8马赫巡航天际时,它的身影中依然折射着1964年那份双28蓝图——这或许是对歼9最深刻的致敬!

6.历史镜鉴:高风险创新的管理启示

1. 要容忍“有价值的失败”

歼9投入的3.2亿经费(1970年代价),虽然项目失败,但产生超百亿衍生价值,这说明:战略创新需计算“体系收益”,而非单一项目成败。对预研项目看重的是战略杠杆能力,而不是近期收益。

2. 组合管理的黄金法则

风险对冲:高/低风险项目配比建议 3:7(参考DARPA模式);

动态联通:建立跨项目技术迁移通道(如歼9雷达及时转移到霹雳4导弹);

退出机制:设定清晰止损点(歼9在6次指标变更后终止)。

3. 次优成果的哲学

歼9虽未实现双28目标,但其技术成果推动中国航空工业跨越两大代际(歼10、歼20)。采取积极进取的战略——80%的突破+20%的妥协优于100%的保守战略。这在某种程度上体现了 “高风险环境下次优即最优” 的辩证关系。